「農家資格取得の方法」

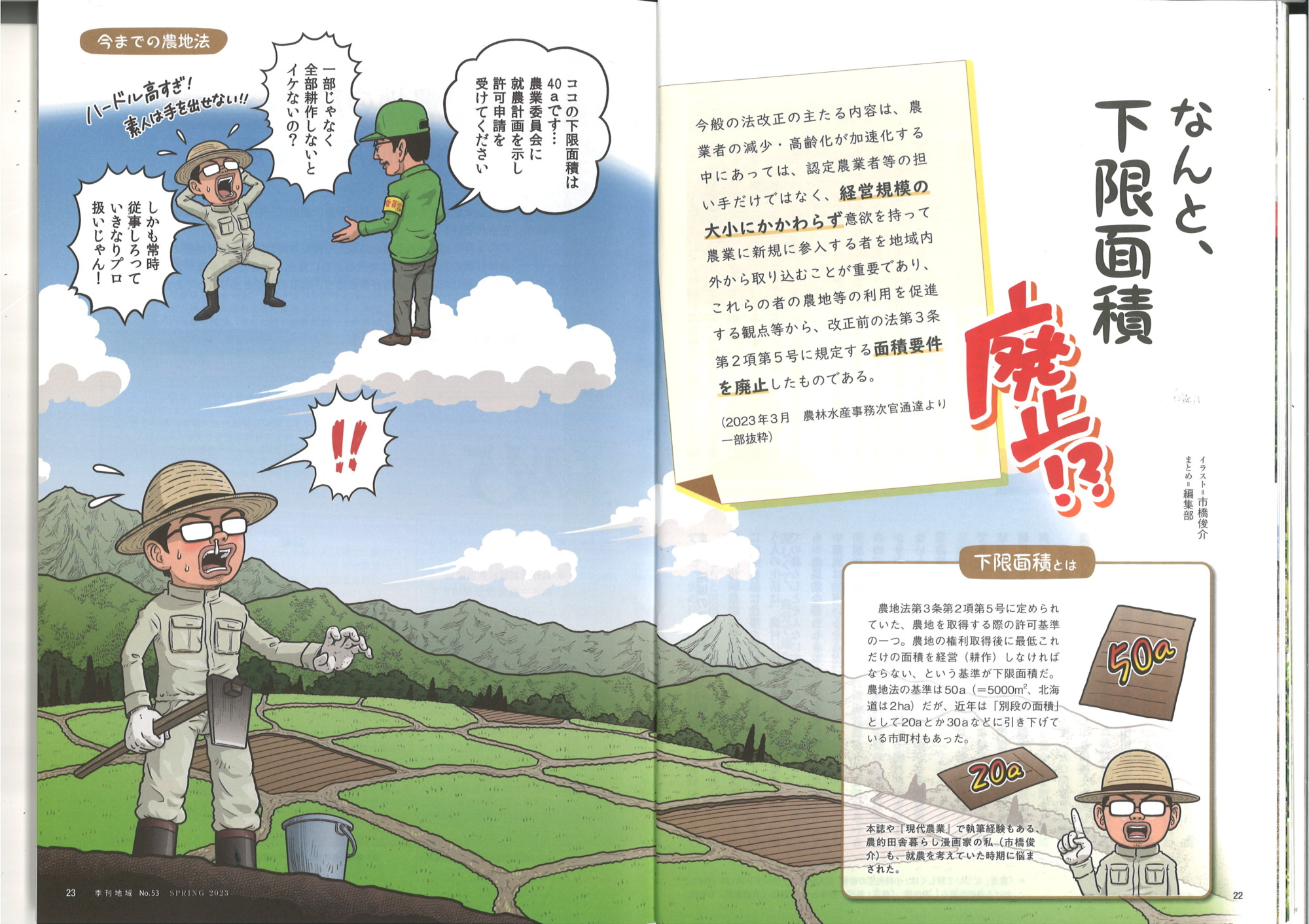

(上記写真 2023年5月1日発行「季刊地域No.53 小さい農業の増やし方」より引用)

前回ブログで記しましたが2023年4月施行の農地法改正により農地法第3条第2項第5号に定められていた農地を取得する際の許可基準の一つである最低限の耕作面積50a(5000m2)要件が撤廃された為誰でも農地を取得し農家資格を取得することが出来るようになりました。この改正により私のように兼業で農業をしたいという人にとっては随分とハードルが下がり実現しやすくなりました。今回はいわゆる小規模農業者の農家資格を取得する方法をご説明します。早速ですが以下の手順となります。(因みに専業で比較的規模の大きい経営で補助金や融資制度の対象となる認定農業者及び認定新規就農者になる為の手順とは異なります。)

1。農地を探す(探し方は前回農ある暮らしを目指してその2ブログ参照)

2。農地法3条申請を農業委員会に提出する。(1000m2以上は営農計画書が必要)

3。現地立会い説明(取得予定農地を管轄する農業委員の方)

4。農地を1000m2以上取得予定者のみ農業委員会に出席し営農計画書を説明する。

5。農業委員会にて協議後、農地の所有権移転の許可(これを3条申請許可という)が下りる。

6。これにて農地の売買契約が成立し所有権移転を行うことができる。

以上となります。因みに2から5までに要する時間は1ヶ月位です。各手順のポイントのみ以下追記します。

1.農地を探す

農地を探す際当たり前ですが「何処で何をどのくらい栽培するのか」予め検討しておけば農地の絞り込みができます。既存の栽培品とこれから自ら耕作する予定の栽培品が共通の方が土作りに要する手間が変わります。更に周辺農道の整備状況や水の確保ができるのかなどチェックすることは重要です。因みに私は田んぼが2反歩弱と畑を2反歩強譲っていただきましたが何も軽トラックで横付けできますし田んぼには水路を介して地元の清水を引き入れることができます。畑には隣接する水路や清水が湧く場所はありませんがこちらは雨水タンクを置いたり軽トラックに積んだポリタンクで給水するつもりです。

2.農地法3条申請を農業委員会に提出する。(1000m2以上は営農計画書が必要)

農地法3条申請書のフォーマットは役所担当課でダウンロードできますが一度農業委員会に相談に行き説明を受けることをオススメします。記入する内容は何処で何をどのくらい栽培するのか?従事する人は何名?耕作日数が150日以上か?などですが一般の方でも作成することが出来る内容ですので行政書士に任せずご自分でやられることをオススメします。(色々な理屈も分かりますので)

3.現地立ち合い、説明

3条申請書を提出しましたら農業委員会事務局の仲介により取得予定農地担当の農業委員の方と連絡を取り現地立ち合い日時の日程調整を行います。因みに私は暮の押し迫る12月中旬に行いました。

4.農地を1000m2以上取得予定者のみ農業委員会に出席し営農計画書を説明する。

農地を取得する上で「1,000m2(一反歩)」がポイントになります。ところで以前稲作農家の方に聞いた話ですが一反歩でお米の収穫が10俵(1俵が60kg)、更に1年間で一人当約1俵消費するので一反歩で10人分の米を確保できる計算となるとの事でした。中々整然としていて気持ちが良いです。私は地主さんから農地を譲り受ける際はじめ一反分は広すぎるのではと思いましたが耕作機械を譲り受ける当てと耕作に興味のある仲間もいるので結局合わせて4反歩余りの田んぼと畑を譲り受けることとしました。1000m2以上取得する予定がある場合は農地法3条申請の際「営農計画書」を提出します。内容は栽培する作物の種類と収穫量の見込み、工作機械の種類などを記す程度ですのでこちらもそれほど難しい書類ではありません。ぜひ挑戦してみてください。

5.農業委員会にて協議後、農地の所有権移転の許可(これを3条申請許可という)が下りる。

全ての作業で問題がなければ農業委員会さんの方で協議の上、農地の所有権移転の許可(3条許可)がおります。申請から現地立ち合い、営農計画書の発表などを経て許可が下りるまで約1ヶ月程度ですので比較的短期間で許可がおります。許可書と一緒に「農家創設」と書かれた証書をいただきいよいよ農家になったのだと自覚する訳です。以上が農家資格取得の手順となります。随分事務手続きの説明に労力を使いましたが次回からは農ある暮らしのデザインプロジェクトの話や栽培手順、耕作機械についてなど記していきます。